تصدع أصاب العلاقات التاريخية وبايدن يسعى بصعوية لتصويب سياساته

محمد قواص

أسال الإعلان عن زيارة يقوم بها الرئيس الأميركي جو بايدن إلى الشرق الأوسط حبرا كثيرا. لطالما كانت زيارات الرؤوساء الأميركيين إلى المنطقة حدثا كبيرا لافتا له ما بعده. ولطالما حددت تلك الزيارات المسار المقبل لاستراتيجية واشنطن حيال العالم العربي وما يحيطها، سواء استمرارا أو تحولا أو انزياحا عن متعارف ومعهود. بيد أن الحديث عن محطة سعودية لبايدن في جولته الشرق أوسطية، جذب كل الأنظار بحيث لم يعد مهما ما يخططه البيت الأبيض للرئيس في محطاته الأخرى.

ترامب – أيزنهاور

تقصّد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أن تكون زيارته إلى السعودية عام 2017 حدثا كبيرا يؤسّس لسياسات بلاده في الشرق الأوسط ومع الخليج بالأخص. وتقصّدت الرياض بالمقابل أن تكون زيارة ترامب مناسبة لإظهار المكانة الكبرى التي تمتلكها المملكة في الخليج والعالم العربي كما لدى المشهد العام للدول الإسلامية. وأيا كانت أجندة الطرفين من وراء تلك الزيارة، فإن ترحال الرئيس الأميركي باتجاه السعودية مثّل تمرينا يعترف بمسلّمة العلاقات

الاستراتيجية التاريخية التي أرساها لقاء الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود والرئيس الأميركي فرنكلين روزفلت عام 1945.

التقى الزعيمان، الأميركي والسعودي، على متن الطراد “يو أس أس كوينسي” أثناء عودة روزفلت من مؤتمر يالطا الشهير الذي جمعه في 11 شباط (فبراير) 1945 مع الزعيم السوفياتي جوزيف ستالين والبريطاني ونستون تشرشل. أسس المؤتمر لإعادة ترتيب النظام الدولي بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية والإطاحة بالنظام الذي كانت تطمح ألمانيا النازية بزعامة أدولف هتلر ألى فرضه على العالم. ولأن منظومة جديدة خرجت من معطف المنتصرين، فإن لقاء أيزنهاور مع عبد العزيز كان من داخل هذا السياق، أي من سياق تأسيس منظومة دولية وجب أن تكون السعودية واحدا من أعمدتها الأساسيين.

ووفق أبجديات الحرب الباردة وبروز خطوط الاصطفاف الدولي ما بين شرق وغرب، توطد الحلف السعودي الأميركي وارتقى إلى مستويات استراتيجية لدى منظومتي الحكم في السعودية والولايات المتحدة. وخلال العقود التي سبقت انهيار الاتحاد السوفياتي وما تخللها من تداعيات خطيرة داخل الشرق الأوسط، بقيت علاقات الرياض وواشنطن متكاملة متحالفة وصلت إلى حد الشراكة في مواجهة الاحتلال السوفياتي لأفغانستان. وفيما خاضت السعودية صراعات مع تيارات إقليمية متحالفة مع موسكو خلال فترة صعود المدّ القومي واليساري، إلا أن هجمات الحادي عشر من أيلول (سبتمبر) 2001، وجهت ضربة خطيرة إلى العلاقات الأميركية السعودية.

11 سبتمبر- أوباما

صحيح أن مداولات كثيرة جرت في الولايات المتحدة بشأن مشاركة وازنة لحاملين للجنسية السعودية في تلك الاعتداءات. وصحيح أن سجالا دار حول صفحات سرية لم يتشرها التحقيق الأميركي الرسمي حول تلك الكارثة، إلا أن الموقف السعودي الغاضب من مجرد الإيحاء بتورط الدولة السعودية بهذه الجريمة وخلو الصفحات المفرج عن سريتها لاحقا من أي اتهام في هذا الشأن أعاد تصويب علاقات الرياض وواشنطن. ومع ذلك فإن ريبة أصابت تلك العلاقات زاد من تعميقها موقف إدارة باراك أوباما المتعلّق بالموقف من النزاع مع إيران.

ذهب “الحليف” الأميركي في عهد أوباما إلى فتح قناة تفاوض سرية مع إيران دون إبلاغ “الشريك” الخليجي بذلك. بدا أن الإدارة الأميركية ذاهبة إلى طيّ صفحة عقود من العلاقات الاستراتيجية مع المنطقة مقابل المغامرة في تسجيل إنجاز ما في السعي لإبرام اتفاق مع طهران حول البرنامج النووي الإيراني. غضب الخليجيون من توصل مجموعة

“الخمسة زائدا واحدا”، التي تضم إلى جانب الولايات المتحدة كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين، إلى اتفاق مع إيران دون أخذ مصالح دول المنطقة بعين الاعتبار. تصاعد ذلك الغضب إثر المواقف التي أطلقها أوباما في مقابلة أجرتها معه صحيفة “ذا أتلنتيك” الأميركية عام 2016، أي بعد أشهر من توقيع اتفاق فيينا نووي عام 2015، وجه فيها انتقادات إلى دول الخليج داعيا إياها إلى “مشاركة النفوذ” مع إيران.

بايدن اليساري

أدخل دونالد ترامب السعودية ودول الخليج عنواناً من عناوين السياسة الداخلية الأميركية. خاطب الرجل ناخبيه في الحملة الرئاسية التي سبقت انتخابات عام 2016، واعداً بالغرف من خيرات تلك البلدان لإنعاش اقتصاد بلاده. كان الرجل يرى أن لغة رجل الأعمال الجافة في التحدث عن هذه الدول هي أداة جاذبة للأصوات في صناديق الاقتراع. وحين استعرّ السجال بين الرئيس ترامب الجمهوري والحزب الديموقراطي المعارض كانت السعودية مادة لتصفية الحسابات وتسجيل النقاط.

وفق هذا المعيار شيّد المرشح جو بايدن خطاباً مضاداً تناول بدوره السعودية بصفتها شأناً داخلياً أميركياً. بدا أن الجدل الذي أثارته جريمة قتل جمال خاشقجي مادة مجانية للديموقراطيين للتصويب على ترامب الرئيس ثم ترامب المرشح لاحقاً. ثم إن تعويل بايدن على دعم الجناح اليساري داخل الحزب الديموقراطي، بقيادة بيرني ساندرز (لم يدعم

هيلاري كلينتون عام 2016)، دفعه لدفع فواتير مقدماً، من خلال إطلاق مواقف ضد السعودية، والوعد بأن يكون حازماً لإطاحة موقف ترامب ومرونته.

تقرير خاشقجي

الإفراج عن التقرير الذي أعدّه مجتمع الاستخبارات الأميركي في شباط (فبراير) 2021 حول مقتل خاشقجي قاد إلى استنتاجين.

الأول، أن ترامب زعم تقديم جميل للرياض بمنعه نشر هذا التقرير، موحياً بخطورة مضمونه، وإذا بالتقرير يستند الى معطيات نشرتها التحقيقات التركية وأفصحت عنها التحقيقات السعودية والمحاكمات التي تلتها، ويقدم تقييماً غير قاطع يشبه وجهات النظر المستندة الى تحليل لمعطيات قد يطيحها رأي آخر.

الثاني، أن بايدن أراد من خلال المناسبة إحداث ضجيج داخلي هدفه توجيه سهام مؤذية إلى الإدارة السابقة، خصوصاً أن السجال كان ما زال ساخناً في الولايات المتحدة حول نزاهة الانتخابات الرئاسية، على أن يأتي هذا الضجيج قبل ساعات من عودة ترامب للظهور مجدداً من منابر الملتقى السنوي للحزب الجمهوري. كما أراد بايدن إرسال سهام حنونة أخرى صوب بيرني ساندرز وجناحه يسدد فيها فاتورة كان قد وعد بها.

والمسألة على جسارتها تندرج داخل إطار الجلبة الداخلية الأميركية والتي – على ما يبدو – كان يحتاجها بايدن والديموقراطيون لتموضع حكمهم في أعقاب حكم ترامب كظاهرة ما زال ظلها يهدد الأداء السياسي العام لدى الديموقراطيين كما لدى الجمهوريين. ولأن جوهر الحدث داخلي المفاعيل، فإن واشنطن ارتأت تدوير زواياه الخارجية، لا سيما في العلاقة مع الرياض وبقية حلفاء أميركا في المنطقة.

نعم إنها “أزمة”

قبل أسبوع من نشر التقرير، تواصل وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. وقبل يوم من نشر التقرير جرى اتصال بين بايدن والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز. وفي الاتصالين تواصلت الدولة في الولايات المتحدة مع أعلى مستويات الحكم في السعودية، بما يعطي للعالم المؤشر الحقيقي لعلاقة البلدين بغض النظر عما يتطلبه أمر إحداث ضجيج مآربه داخلية. وحتى لا يفهم أمر الحدث بأنه

اختلال مقلق في التوازنات الاستراتيجية في المنطقة، لم يجر نشر التقرير إلا بعد ساعات على قيام الطيران الأميركي بقصف “مجموعات مسلحة تدعمها إيران”، وفق بيان البنتاغون، داخل الأراضي السورية على الحدود مع العراق.

على أن الأمر، في حاجاته الداخلية وتأويلاته الخارجية، يرقى إلى مستوى الأزمة في علاقات الرياض وواشنطن، حتى لو سعت العاصمتان إلى تأكيد متانة علاقاتهما التاريخية. فإذا ما أقرت السعودية بهول جريمة قتل خاشقجي وأجرت مراجعة لهياكل أجهزة الأمن وحاكمت الجناة وفق المنظومة القانونية للمملكة، فإن واشنطن تقارب الأمر بابتزاز مكشوف، سواء من خلال إخفاء التقرير في عهد ترامب أم الكشف عنه في عهد بايدن. ناهيك عن أن واشنطن تعاملت مع السعودية وفق أنماط تمارس ضد الخصوم (روسيا والصين مثلاً) وهي الحليف الثابت والتاريخي منذ أربعينات القرن الماضي.

معايير بايدن

والحال أن إدارة بايدن أظهرت تسّرعاً غير ناضج في تناول العلاقة مع الرياض، ربما للثقة بأن السعودية حليف أكيد ونهائي مهما اشتدت لهجتها وقست أحكامها، وفي هذا خطأ. كما أن تلك الإدارة أخطأت في مقاربة مسألة الحرب في اليمن من بوابة رفع الحوثيين عن قوائم الإرهاب من جهة وتعليق مبيعات الأسلحة للسعودية ووقف دعم عملياتها الهجومية من جهة أخرى، فيما يتولى الحوثيون أنفسهم، سواء في هجومهم ضد مأرب أم من خلال مسيراتهم وصواريخهم ضد السعودية، تأكيد خطأ واشنطن وارتباك تقييمها.

في أمر موقف واشنطن من فحوى تقرير خاشقجي أهداف سياسية (قد تصل إلى حد الابتزاز). من يقرأ التقرير يستنتج أنه كتب ليصل إلى مقاصده التي توفّر لأي إدارة مادة تستخدم “عند اللزوم”، وأن تفعيل وإبطال مضامين التقرير واستنتاجاته يخضع لمزاج المصالح العليا فقط، خصوصاً (ومن دون الرجوع كثيراً إلى الوراء في سجل الولايات المتحدة) أن مسألة التلويح بحقوق الإنسان، على وجاهتها، وجهة نظر تحددها أجندة الحاكم في البيت الأبيض. على هذا عادت واشنطن (وفق توقيتها) إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بعد غياب مزاجي دام 3 سنوات.

قبل أن تتّهم المحكمة الدولية الخاصة بشأن اغتيال رفيق الحريري وتصدر حكمها في كانون الأول (ديسمبر) 2020 على عنصر “حزب الله”، كانت واشنطن منذ حدث الجريمة (2005) تعلم أن هذا الحزب وراء الجريمة. ومع ذلك لم تستنتج تقارير الاستخبارات الأميركية أن الحزب، الذي يجاهر بالتبعية الكاملة لأوامر الولي الفقيه في إيران، قد ارتكب الجريمة تنفيذاً لأوامر صدرت من طهران. بالعكس من ذلك، أغمضت إدارة باراك أوباما عيونها واندفعت لإبرام الاتفاق النووي مع إيران، فيما تسعى إدارة بايدن بتذاكٍ مفرط لإعادة إنعاشه.

النزول عن الشجرة

صعدت إدارة بايدن إلى أعلى الشجرة بافتعالها أزمة أساءت وعجزت عن الرد على أسئلة ما بعدها. لاحقا تكتشف واشنطن من أعلى هذه الشجرة من جديد إرهابية اثنين من قادة الحوثيين فتفرض عليهما عقوبات لعل ذلك يوفر سلّماً من سلالم النزول عن تلك الشجرة اللعينة. غير أن حرب أوكرانيا وموقف السعودية والإمارات من مسألة الطلب الأميركي لزيادة معدلات تصدير النفط كما إظهار الرياض وأبوظبي مخالب لمواجهة الشطط الأميركي، أجبر واشنطن على أعادة قراءة سجل عبثها في العلاقات مع الخليج

تأخرت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن في اكتشاف خطيئتها في التعامل المشوّش مع المملكة العربية السعودية. كشفت تلك الإدارة المتورطة بخطاب شعبوي يدفع أثماناً للجناح اليساري للحزب الديموقراطي عن خفّة في مقاربة علاقة تاريخية بين واشنطن والرياض لا يمكن إخضاعها لنزق أيديولوجي أو مزاج انتخابي عرضي زائل.

من ذلك التخبّط الأميركي اضطرت واشنطن الى أن تتعرف الى “لحظة الخليج” (تيمناً بكتاب الباحث الإماراتي

عبدالخالق عبدالله)، بحيث ارتبكت الدبلوماسية الأميركية وإطلالات شيوخ الكونغرس في كيفية التعامل مع السعودية وحلفائها داخل البيت الخليجي. وإذ ينزلق الأداء الأميركي إلى مستوى الفضيحة، فإن أداء الخليجيين، السعودية والإمارات بالأخص، يرقى إلى مستويات الكفاءة والرشاقة والبراغماتية التي ربما لم يعهدها العالم في عقود ماضية.

قوة الخليج

والحال أن دول الخليج باتت أكثر دراية ومعرفة بالموقع والدور والتأثير التي يمتلكها مجلس التعاون الخليجي في المنطقة والعالم. ولئن تجاوزت المنطقة “أزمة قطر” واستعادت وحدتها وانسجامها، وخصوصاً إدراكها المصير والمسار المشتركين، فإن ما صدر عن الرياض وأبو ظبي من مواقف اعتبُرت “معاندة” للمزاج الأميركي استند أساساً الى عوامل تلك القوة ولم يأتِ ارتجالياً انفعالياً.

والباحث الراصد للمواقف الخليجية “الرسمية” بعامة من مسألة الصراع في أوكرانيا، لم يلحظ أي انزياح عن خطّ التوازن والاعتدال والحياد والتمسك بصداقة الجميع والداعي إلى حلّ النزاع بالحوار والسبل الدبلوماسية. والباحث أيضاً عن أسبابٍ “حذِقة” لرفض السعودية والإمارات رفع مستويات انتاج النفط استجابة للطلب الأميركي، لم يجد في المتون “الرسمية” إلا حيثيات قانونية تتعلق بالتزام العهود والاتفاقات المبرمة داخل “مجموعة أوبك+” ولا شيء غير ذلك. حتى أن القرار الأخير برفع الانتاج النفطي اتُّخذ بالتوافق مع الشريك الروسي داخل هذه المجموعة.

أسست إدارة بايدن الموقف المتدهور من الرياض على معايير ترتبط بملف حقوق الإنسان. وأي ساذج في علم العلاقات الدولية يعرف أن الملف كيفي مغرض يبرئ هذا ويتهم ذاك وفق مصالح واشنطن وأجنداتها. في المقابل تتوق الإدارة لإبرام اتفاق مع إيران (مثالاً) وهي “مدرسة وأمثولة في حقوق الإنسان”. وفوق ذلك فإن طهران هي من يتدلل ويرفض ذاك الاتفاق.

استيقظت واشنطن ببلادة بعد مراحل مبكرة عالجت خلالها السعودية والإمارات ملفات ساخنة.

حلف السعودية والإمارات

بادرت أبو ظبي على نحو واثق إلى الشروع في طيّ صفحات وفتح صفحات أخرى مع تركيا وإيران. ولئن بدا تفاوتٌ في السرعات بين الإمارات والسعودية في هذا الميدان، فإن ما تسرّب من الرياض يفيد بأن للإمارات والسعودية لسانَ حال واحداً أفرج عنه التطوّر اللاحق لعلاقة أنقرة بالدولتين، وكشفه ما يُحكى عن تقدم نوعي على طاولة الحوار بين السعودية وإيران، وبدت مفاعيله واضحة في المعالجة الكبرى لملف اليمن سواء في الوصول إلى الهدنة (المُمدّدة) أم بتغيير واجهة السلطة الشرعية اليمنية.

بمعنى آخر باتت المنطقة تمتلك دينامياتها الخاصة في عقد الأمور وحلّها بمعزل عن أجندة الحليف في الولايات المتحدة وحساباته البيتية في الداخل والجيوستراتيجية مع الخارج. والأدقّ أن واشنطن تأخذ علماً بمستجدٍّ مستقل عن حراكها فتهرول للتموضع وفقه واحترام قواعده.

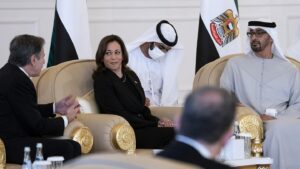

اضطر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن لافتعال زيارة للمغرب في آخر آذار (مارس) للالتحاق بالشيخ محمد بن زايد لشرح “السلوك” الأميركي الملتبس بشأن الموقف من اعتداءات “الحوثيين” على الإمارات وتبريره. أرسلت واشنطن منتصف أيار (مايو) وفداً كبيراً عالي المستوى، ترأسته نائبة الرئيس كمالا هاريس (لتقديم واجب العزاء بوفاة الشيخ خليفة)، في سعي كان واضحاً أنه يعبّر في رمزياته عن اعتراف بخطيئة وتوسّل لـ”توبة”

والواضح أن الانعطافة الأميركية حيال السعودية التي تتوجها زيارة بايدن للمملكة (أياً كان توقيتها) تمثّل تفككاً لكامل النهج الذي سلكه الرئيس الأميركي منذ أن كان مرشحاً للمنصب.

والمشهد يوحي بأن “التحولات” التي أجراها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد أملت على بايدن دفع ضريبة “التقلّب” في سياسة واشنطن وإدارتها حيال السعودية. استنتجت الوفود الأميركية المتدافعة إلى الرياض خلال الأشهر الأخيرة أن شيئاً كبيراً قد تغيرّ هناك وأن على بايدن وصحبه استيعابه جيداً واستنتاج دروسه والمسارعة إلى التخفيف من الأضرار التي منيت بها علاقة البلدين.

الجرح الدائم

والأرجح أن العلاقات الأميركية بالخليج، وخصوصاً بالسعودية والإمارات، تعرّضت إلى انتكاسة ولن تعود إلى سابق عهدها. وليس صحيحاً أن منطق التصدّع مرتبط بحكم ديموقراطي أو جمهوري، بل إن مؤسسات “الدولة العميقة” في الولايات المتحدة تخلّفت عن تفعيل آلياتها لردع البيت الأبيض عن العبث بالثوابت في علاقة واشنطن بالخليج، وبالرياض وأبو ظبي بالذات. يكفي تأمل تعامل العاصمتين مع التحولات الأميركية الإيجابية الأخيرة لاستنتاج “العقل البارد” الذي تقارب به الحدث من دون أي احتفالية وانفعال.

تستدرك واشنطن كما أنقرة وطهران الحقيقة الجديدة في الخليج. واللافت أن انعطافة تلك الدول لا تلتحق بتحوّل سعودي إماراتي، بل بسكينة وثبات، بحيث بقيت الدولتان على مواقفهما في فتح الأبواب نحو الشرق والتمسك بها مشرعة باتجاه الغرب، وفي شقّ طرق التواصل والحوار مع الجوار القريب والبعيد، وفي إظهار القوة، الناعمة

والخشنة، مع الخصوم والأصدقاء، دفاعاً عن أمن المنطقة واستقرارها ورخائها.

قد يستنتج بايدن ما الذي تغير في الخليج لا سيما في إدارة السعودية والإمارات والسعودية لمصالحهما وحسن الدفاع عن أمنهما وصيانة علاقاتهما مع دول العالم أجمع، لا سيما روسيا والصين.

لكن الرئيس الأميركي وفريقه الحاكم سيستنتجون أيضاً ما الذي يجب أن يتغير في واشنطن. أظهرت أزمة أوكرانيا ارتباك موقع الولايات المتحدة في موقع قيادة هذا العالم، سواء في القدرة على المحافظة على وحدة الحلف الغربي أو في القدرة على الإمساك بخيوط اللعبة في العالم أجمع. وعلى هذا فإن “الصحوة” الأميركية على احترام قواعد التحالف والصداقة مع الخليج تفضح حاجة مصالح واشنطن إلى ذلك، بما يدفع الخليجيون أيضا للتمسك بالمصالح قاعدة وحيدة في علاقاتها مع الولايات المتحدة التي لم يعد يجوز وصفها ببلادة بأنها تاريخية واستراتيجية وكأنها ثابت بليد لا يتغير.

ذهب “الحليف” الأميركي في عهد أوباما إلى فتح قناة تفاوض مع إيران دون إبلاغ “الشريك” الخليجي بذلك. بدا أن الإدارة الأميركية ذاهبة إلى طيّ صفحة عقود من العلاقات الاستراتيجية مع المنطقة مقابل المغامرة في تسجيل إنجاز ما في السعي لإبرام اتفاق مع طهران حول البرنامج النووي الإيراني. غضب الخليجيون من توصل مجموعة “الخمسة زائدا واحدا”، التي تضم إلى جانب الولايات المتحدة كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين، دون أخذ مصالح دول المنطقة بعين الاعتبار. تصاعد ذلك الغضب إثر المواقف التي أطلقها أوباما في مقابلة أجرتها معه صحيفة “ذا أتلنتيك” الأميركية عام 2016، أي بعد أشهر من توقيع اتفاق فيينا نووي عام 2015، وجه فيها انتقادات إلى دول الخليج داعيا إياها إلى “مشاركة النفوذ” مع إيران.

إدارة بايدن أظهرت تسرعاً غير ناضج في تناول العلاقة مع الرياض، ربما للثقة بأن السعودية حليف أكيد ونهائي مهما اشتدت لهجتها وقست أحكامها، وفي هذا خطأ. كما أن تلك الإدارة أخطأت في مقاربة مسألة الحرب في اليمن من بوابة رفع الحوثيين عن قوائم الإرهاب من جهة وتعليق مبيعات الأسلحة للسعودية ووقف دعم عملياتها الهجومية من جهة أخرى، فيما يتولى الحوثيون أنفسهم، سواء في هجومهم ضد مأرب أم من خلال مسيراتهم وصواريخهم ضد السعودية، تأكيد خطأ واشنطن وارتباك تقييمها.

تأخرت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن في اكتشاف خطيئتها في التعامل المشوّش مع المملكة العربية السعودية. كشفت تلك الإدارة المتورطة بخطاب شعبوي يدفع أثماناً للجناح اليساري للحزب الديموقراطي عن خفة في مقاربة علاقة تاريخية بين واشنطن والرياض لا يمكن إخضاعها لنزق أيديولوجي أو مزاج انتخابي عرضي زائل.

تستدرك واشنطن كما أنقرة وطهران الحقيقة الجديدة في الخليج. واللافت أن انعطافة تلك الدول لا تلتحق بتحوّل سعودي إماراتي، بل بسكينة وثبات، بحيث بقيت الدولتان على مواقفهما في فتح الأبواب نحو الشرق والتمسك بها مشرعة باتجاه الغرب، وفي شقّ طرق التواصل والحوار مع الجوار القريب والبعيد، وفي إظهار القوة، الناعمة والخشنة، مع الخصوم والأصدقاء، دفاعاً عن أمن المنطقة واستقرارها ورخائها.

قد يستنتج بايدن ما الذي تغير في الخليج لا سيما في إدارة السعودية والإمارات والسعودية لمصالحهما وحسن الدفاع عن أمنهما وصيانة علاقاتهما مع دول العالم أجمع، لا سيما روسيا والصين. لكن الرئيس الأميركي وفريقه الحاكم سيستنتجون أيضاً ما الذي يجب أن يتغير في واشنطن. أظهرت أزمة أوكرانيا ارتباك موقع الولايات المتحدة في موقع قيادة هذا العالم، سواء في القدرة على المحافظة على وحدة الحلف الغربي أو في القدرة على الإمساك بخيوط اللعبة في العالم أجمع. وعلى هذا فإن “الصحوة” الأميركية على احترام قواعد التحالف والصداقة مع الخليج تفضح حاجة مصالح واشنطن إلى ذلك، بما يدفع الخليجيون أيضا للتمسك بالمصالح قاعدة وحيدة في علاقاتها مع الولايات المتحدة التي لم يعد يجوز وصفها ببلادة بأنها تاريخية واستراتيجية وكأنها ثابت بليد لا يتغير.

الأرجح أن العلاقات الأميركية بالخليج، وخصوصاً بالسعودية والإمارات، تعرّضت إلى انتكاسة ولن تعود إلى سابق عهدها. وليس صحيحاً أن منطق التصدّع مرتبط بحكم ديموقراطي أو جمهوري، بل إن مؤسسات “الدولة العميقة” في الولايات المتحدة تخلّفت عن تفعيل آلياتها لردع البيت الأبيض عن العبث بالثوابت في علاقة واشنطن بالخليج، وبالرياض وأبو ظبي بالذات. يكفي تأمل تعامل العاصمتين مع التحولات الأميركية الإيجابية الأخيرة لاستنتاج “العقل البارد” الذي تقارب به الحدث من دون أي احتفالية وانفعال.

العدد 130 / تموز 2022