( إلى داريو وفرانكا وفاڤا، من رحلوا في شقوق الهواء )

عبيدو باشا

لم يقف منير أبو دبس على أطراف طاولة المسرح كما وقف مارون النقاش . ما امتلك الأخير سيقان طويلة ، ولا امتلكها منير أبو دبس . ولكن الأخير ارتدى معطف المسرح ، حين ارتدى النقاش معطف الأوبرا . الأوبرا بوڤا . الأوبرا الضاحكة . لا يزال العرب يتكئون على “مسرح ” النقاش ، لأنهم وجدوا فيه حليبهم الدافئ . إذ وجدوه على شجرات اعيادهم يضيئها بقمر مسرحه . مسرح مفقود بالإنتظار . جاء النقاش لكي يلقن الجمهور كيف يكون الجمال بغير مواطن الجمال المعتادة . غير أنه لم يلبث أن وقع في مستنقع نفسه . سقط بنيرانه ، لا بنيران صديقة . وهو شبيه منير أبو دبس بالسقوط بنيرانه لا بالنيران الصديقة ولا بنيران العدو ، إذ قال الولاة العثمانيون للأول مرحباً بالحفيد ، حين قالت لجنة سيدات مهرجانات بعلبك لأبي دبس ما قاله الوالي العثماني لإبن صيدا الثري ، المثقف ، المشغوف

بكراسي الموسيقى وموائدها . اسقط النقَّاش نفسه بعد أن راقب حبات البرد تتساقط على مسرحه . وضع الأزهار على ضريحه ، ثم مضى وهو يشكو من انسداد الأفق الاجتماعي أمام المسرح. إذ وجده كالثور في حلبة الكوريدا ، هائج وهو ينظر إلى السيوف وهي تنغرز فيه . اضاء حفلاته ولم يضئ المسرح . ثم سلمه خشباً بارداً أوقده اساتذة الإرساليات بعيداً من غابات الأرز والشوح واغصان الصفصاف .

بالكاد اشعل النقاش النار في مدفأة المسرح . ثم أنه لم ينتظر ليرى حليبه الساخن يفرغ في كؤوس الآخرين . خرج من صحن حلواه ، من ذهبه الإفرنجي، إلى مكتبة الجامعة الأميركية ، حيث علقت مسرحياته الثلاث على أحد الرفوف . هكذا انتهت ، هكذا انتهى به الأمر في صحراء ، إثر وقوعه على صعوبة ازهار الورد في بلاد لم تتعود أن تضع الأزهار في وسط طاولة الطعام . لم يقدم مسرحية جيدة الصنع . قدم نصوصاً ملحونة . أوبرا من مقاهي الأوبريتات الإيطالية ، حيث قادته تجارة القماش إلى مشاهدة واحدة من هذه العروض الملونة بالأصوات والملابس والشرائط . رفع النقاش رجل ثلجه ، ثم دمره بيديه ، بعد أن فشل في تعليقه على المصابيح . جاء منير أبو دبس بعد أكثر من مئة سنة ليربت على كتفي المسرح بجذل من جديد . سمى نفسه جنرال المسرح ووقف وقفته في بساتين كرز سيدات مهرجانات بعلبك ، من رأوا مهرجاناتهم تدور على الرهافة ، حتى قبل أن يروها . جاء الرجل من الفن التشكيلي لا من التجارة . جاء من الرسوم . امرأة تطرق الباب أو مطر تموز ينهمر على ليالي القلعة أو وردة تعزف ما لم يؤلفه موزارت . جاء النقاش وأبو دبس من مجالين ، لا يستطيعان أن يهبا المسرح هداياه . امتلك أبو دبس عرضه الفني ، بعيداً من أفكار اختيار واختبار المادة الدرامية . ثم انسحب من ما جاء إليه ، بعد أن سقط بنيرانه ، ثم بالنيران الصديقة . أخيراً وصل المسرح إلى لبنان مجدداً ، بعد أن صدئ في قاعات رهبان المدارس . غير أن العاملين مع أبي دبس وجدوا في غرف الرهبان الباردة ما لم يجدوه في مسرح أبي دبس ، وجدوا الصدق . وجدوه بعد أن عقدوا الحب على “مدرسة المسرح الحديث” بحيث لم يبادلهم مؤسسه ما حل بهم حين حلوا به لكي يلملموا ريشهم هناك . اكتشفوا أنه يقرأ من كتاب مخبؤ في حفرة في جدار . ثم اكتشفوا أنه يقرأ من مؤلف ستانسلافسكي ” إعداد الممثل “. انفضوا عنه بعد أن جاءوا ، بعد أن وعدهم بالمجيء ولم يجئ ، حين راح يحركهم على منصة خلت من النور بحيث لم يرهم أحد وهم يلعبون أدوارهم ، أو يرى لمحات من وجوههم وهي تتفتح على أصوات نزلت خفية من ما اعتبره أبو دبس طقسه . إذن ، مدرسة المسرح الحديث . اذن،قامت مدرسة المسرح “الحديث” بدون أن يمر المسرح في ” شقاء ” التقاليد . ذلك أن البلاد لم تمتلك تقاليدها وهي تخوض في تجربة تحديث المسرح من خلال مدرسة / محترف .

حين شاهدت واحدة من مسرحيات منير أبو دبس في واحدة من دورات مهرجانات بيت الدين( الطوفان ) ، انكشفت تجربته على عدم اعتماد البنية الدرامية في فعاليتها ، باعتماد التنظير والمراوحة أمامه ، بحيث بقيت تجربته معلقة بالريح ما دامت مضت دون مراسم ولا وداع . ما دامت مضت على خرافتها . مسرح منير أبو دبس خرافة من خرافات لبنان . مسرح حديث في مواجهة ما سقط على الأكتاف من بقايا السقف مع فرق الهواة وبعض الأسماء من أغلق النظام دفتيه عليها ، بحيث نامت وهي تائهة في الوصول إلى مرامها . ولكن أبا دبس ، ضرب الأرض بقدميه أولاً، ثم دفع العاملين معه إلى البحث عن القبلات بعيداً من مسرحه . ثمة “انجاز ” آخر من الرجل ، حين لم يتخل عن اللغة العربية الفصحى بعد هزيمة حزيران ، بحجة أن اللغة العربية ” تِغَرِّب”. لقطة عبقرية من ضبع مسرح . غير أنه في رجائه المسرحي خلق رجاء الأخرين ، بعد أن غادروا مسرحه ومحترفه ومدرسته إلى أعمالهم الأشبه بأعشاش القش حيث تغط العصافير .

اتجهت العصافير في كل الإتجاهات وهي تسافر من حقل أبي دبس إلى حقولها . أول العناوين : حلقة المسرح اللبناني . مذاك لم تعصب عيون ملائكة المسرح ، إذ أقام السفر التنافس بين مدرسة أبي دبس وحلقة الزوجين انطوان ولطيفة ملتقى ومعهما ريمون جبارة و رضا خوري ومادونا غازي وميشال نبعة وجوزيف بو نصار واسماء أخرى. كل كيد تسقط في يد المسرح . أقام التنافس بين المدرستين جدران التجارب الأخرى من محترف بيروت للمسرح مع روجيه عساف ونضال الأشقر ورضا كبريت ،إلى مسرح يعقوب الشدراوي ومحمد كريم وآخرين . قوة ضاربة تملأ المسارح بالياسمين .

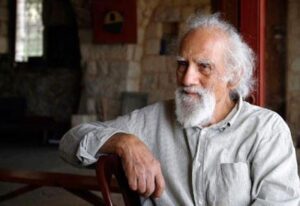

أبو دبس إذن ، مؤسس المسرح اللبناني ، بعيداً من السيميئيات والمناهج ، سوى منهج ستانسلافسكي في مؤلفه ” إعداد الممثل “.تسعون على ولادة مؤسس المسرح في لبنان ، المسرح الثقافي ، بعد أن حل الخريف في مسرح مارون النقاش . مواليد العام ١٩٣٢، جلس في مقصورته الهادئة حيث أرهف حواسه ليسمع أجراسه . وحين لمح طيور البكاسين ترتفع خارج قصيدته ، اشتغل وراء الضباب كما اشتغل في ايامه الأولى ، أيام لن تعود ، كما لن تعود طيورها .الإحتفال بأبي دبس ، بتسعينيته، لا تجيء من باب الذكريات فقط . بل بفتح غرفته بصفائها على صوره المعلقة على الحيطان . رجل بذقن بيضاء وشعر أبيض يتنافسان على النمو الهادئ . لم يعرف برقته المعروفة ، إلا إذا اعتبر من اعتبر أن التقية رقة . هذا رجل تقية ، إضمار ، مع غرائبه . غرائب لا تنتهي . كأن يجمد المؤدي تحت الضوء الخافت ، بجلبابه الأسود الطويل أو الابيض الطويل . حتى لا يُرى منه سوى ما يسقط في عيون المشاهدين من رشفات الجسد وقصب الوجه تحت الأضواء . إنها شظايا من شظايا دراسته الفن التشكيلي في باريس ، قبل أن يهبط في لبنان مع مجموعة من المهندسين الفرنسيين لإنشاء تلفزيون لبنان . لا زهر على المسرح سوى زهر نيلوفر أبي دبس . الآخرون تماسيح ينتظرون أن يقتاتوا من كيره لكي يسقطوا في عيون الجمهور . “شارلتان ” بحسب طلاب مسرحه .ضج تلاميذه ، من شغله على إنارة وجوههم أو إشعالها بمسحات ، بمشحات من نور .بذا وجد الرفاق وجوههم وجوهاً ميتة ، زائفة، لا يتذكر المشاهد شيئاً من تفاصيلها وهي تنتهي كما ينتهي كأس الشاي البارد في يد تجد في برودته منحدره . بعينين ذاهلتين ، نط الرجل على رصيف المسرح بعد أن وجد في دعوة سيدات مهرجانات بعلبك إلى تقديم مسرح وتعمير محترف تكليفاً . اختصر الرجل علاقته بالمسرح بالتكليف . التقاه بالتكليف ، وجده كسلة قش كلما إراد أن يضع ماءه فيها انسال الماء على التكليف . هذا هداه . هكذا راح كلما قدم مسرحية مال شعره تحت البيريه ، قليلاً إلى اليمين . أدار الرحى بالتكليف ، ما حول المسرح إلى بؤرة ادارت نفسها لسنوات الناس وهي تتوجه إلى النخب وأفراد المجتمعات الراقية . ذلك أن تكليف طبقة لأبي دبس دخول في جلبابها ، عيش في جلبابها . وجد مسرحه بأبواب مواربة ، بجدران حية عند الحمقى وبجدران ميتة عند ذوي القدود الفارعة . ذوو قدود يملكون قدودهم . قدم النقاش مسرحه للسفراء والقناصل والولاة والتجار ومن لا يحبون أن يحلقوا بدون أن يسقطوا على الاحتفالات . كما قدم أبو دبس مسرحه لأبطال الصراع الطبقي ، من يكتبون روايات الفقراء من خلف جدرانهم ، إذا خطر لهم أن يؤلفوا من أجل بريستيجهم. هناك، قدم أبو دبس نفسه بطلاقة.اذاك بدا المسرح كمدفع رمضان ، يؤذن بالحدث بدون أن يصنعه . إذاك ، رفض الآخرون الدخول في اللعبة ، وهم يبحثون عن ظلالهم في ظلاله متوجسين من ظلاله ، سائلين ما سألته أندريه شديد ، بم تفيد الكلمات في مواجهة من يموت .

برواية الرجل ، من يبدو يتألم وحيداً من أجل الآخرين كلما جلس ، أن لا خلاف منهجي مع من تَرَكُوا مدرسة المسرح الحديث. لم يجد في روايته أي تجن وهو يؤكد أن الخلاف مع “الخوارج” على أدوارهم بعد أن رأى أنطوان كرباج ، الوجه الجديد ، يسقط عليه كطائرة، كما سقطت الطائرات اليابانية على السفن والبوارج الحربية في ميناء بيرل هاربور . خرج الملاك الصغير من جحيم منير أبي دبس . إنه إلهه الجديد في صرحه المدار بالتكليف.نظر إليهم بشفقة باردة، وهو يعلن لهم أنه يعاني من زحمة فصول . وأن عليه أن يختار فصلاً . وقد اختاره . حرص على حياكة الأمر على هذه الصورة ، حين روى لي انطوان كرباج أنه إذ اعتلى المنصة لكي يقدم تمرينه في مدرسة المسرح الحديث هاله أن لا يتعرف اليه مدير المدرسة وهو يسأله عن من هو . لم يجد فيه حسن المطل ، بعد أن شرب كرباج نبيذاً على نصف فروج في محل الفروج الذهبي في شارع الحمرا ،لكي يعينه النبيذ على اللعب بعيون مفتحة في أحد أكبر أحلامه .

لم يتميز أبو دبس بموهبة معاشرة الناس. أقام علاقته بالآخرين، على التكليف وعلى قوة نساء لجنة مهرجانات بعلبك الدولية، من صادفوه وهم يحاولن الإنتباه إلى خطاهن على جسور عهد جديد . لم يرفض خروجهن بعد أن دعاهن إلى الدخول في محترفه، مسرحه ، مدرسته ، بإرادة عبرت نهراً واحداً لا أكثر من نهر ، ليصل إلى ضفة المسرح . وجد فيهم حسن المطل ، كما وجد بأنطوان كرباج . ثم عاملهم وكأنهم لم يساهموا في أن يجني ما جناه . كأنهم أحسوا بأنهم أضحوا كجراذين المختبرات ، إما أن يموتوا في التجارب عليهم . وإما أن يعاملوا كجرذان . وهم أضحوا بقامات غارت بالسحاب . حين خرجوا عليه ، خرجوا من إرادته الصلبة ، المتماسكة ،خرجوا من صفوف منظمته لا مسرحه ، خرجوا على أخويته . لم يزل تعبهم العكر إلا في حلقة المسرح اللبناني في راشانا عند آل بصبوص ، من منحوهم صرحهم كمساحة دسوا فيها ألعابهم كأحرار للمرة الأولى في حياتهم المسرحية المشتركة بحلقة المسرح اللبناني . زال التعب العكر هناك، إذ قامت مشيئتهم على فضح الأساليب المعوجة لمنير أبي دبس. هكذا أضاءوا الأفق بالإنبثاق الجديد، حين وجدت التجربة وسعها بالتنافس على ريادة المسرح بلبنان . ازداد المسرح حضوراً ، بحضور تجربتين بدل التجربة الواحدة. أسس منير أبو دبس التجربة الأولى . ساهم بتأسيس التجربة الثانية . لن تثار أعصاب الآخرين من ذلك ، لأنهم حققوا تجربتهم . لم يفوّتوها. لم يرسموا صورة تقريبية لها وهي تخط فرحها الغامض ، على بلاطها وعلى كل ما هو غير متوقع.

بعينين مغمضتين ، كتب منير أبو دبس، البداية ، من طفولتها إلى صباها إلى موتها ، بعد أن لهت طويلاً أمام الموت، كما لهت تجربة النقاش المنكوسة في ساحات آخر خطواتها مع اقتراب حرب العام ١٨٦٠ من تفجرها بعد تململ أسبابها . أضحى ذهب النقاش الإفرنجي، بلا أفق، ببلاد سقط عليها المسرح كأفعى ميته.

مات ابو دبس المؤسس المعلم ، بضربة واحدة. لن يهتز فضاؤه إلا بالموت . ولكنه لم يمت إلا بعد أن ألهم من ألهم العمل بالمسرح بدقائقه النادرة ، بعد أن رسم رقعة المسرح على طول البلاد وعرضها. رسم ٌبغاية الدقة. لم يعد المسرح عالماً افتراضياً، منذ أن ألقى الرجل نظراته المتفحصة على هذا الفن ، القوي ، الحزين ، المزعج ، غير المتوقع. كل مسرحية عند المسرحي ، ملكة على رقعة شطرنج الرجل ذي الهيئة المعسورة . وجه مغلق ، على حضور حر متسلط ، متكبر. رجل ٌ واحد في مدينة مهجورة لم يعمل حساباً للأقوى . أي الزمن . زمن حوله إلى تذكار ، بعد أن احتشد المسرح بذوي النظرات الصافية، البديعة ، اللطيفة. كل صغير أحسن المشي بالمدينة ، أضحى كبيراً. فتوة ، بشريون يزأرون بغابات المسرح.

بالعام ١٩٦٧ مات أبو دبس موتته الأخيرة ، قبل أن يعيش في معتزله في الفريكة مع ذكرياته ومجموعة من المحبين والمريدين . مات حين زأر آخر الرفاق بوجه المعلم، المؤسس، إذ لم يعر رغبتهم (ميشال نبعة وأنطوان كرباج) ، بترك اللغة الفصحى، إلى العامية اللبنانية، كرد من ردود على سؤال الهوية واستلحاقها بعد الهزيمة العربية أمام جيش اسرائيل. ردد الرجل أن لا معنى للنص، لأن الممثل هو النص . وأن أعمال المسرحيين اللبنانيين شبيهة بالموت ، حتى مات ، مع أن النص اليوناني بقي بوصلته واسطرلابه ، ومع أنه لم يضع مؤديه على خرائط منصته وهو ينتظر رجة الأرض من أقدامهم لا عواصف الوجوه ، التائهة ، المنبوذة ، في ” نزل المجانين “. لم يوصلهم إلى غدهم ، حين تجاسروا على الوصول إلى الغد كما لو أنهم حين وصلوا ارتادوا بستاناً لا صحراء احرقتهم في مسرحه . لقد تبعثروا كما تتبعثر الأمطار ، بعد سنوات من ضياع هجوا فيها على المنصة ، ثم هجوا إلى خارجها رجالاً ونساء. بالغ أبو دبس بالحرص على كتاب ستانسلافسكي ، أي على اللاشيء، لأن مسرحه من كتاب صاحب استديو الممثل لا من ناره . بدأ رباناً بلا سفينة. ثم أنه أضحى في سفينة تقود ربانها برضاه ، ثم أضحى رباناً أعمى في سفينة عمياء بعد أن قدم ما خرج من فوهات المسرح اليوناني .لا تخضر يدا الأخير سوى بالنص .قدم أوديب وملوك طيبا والملك يموت ( أشهر مسرحياته مع انطوان كرباج ) وفاوست وهو يرذل النصوص . حتى أنه بجسده النحيل لم يلبث أن أغرق نفسه في السحر والغرابة بعد استقلاله عن مهرجانات بعلبك . وجد الأعمال الأولى بكعب عال ، غير أنه لا يسحق القلق . نصوصه الجديدة نصوص من نشيد الأناشيد والمزامير ، أو عودة إلى نص قديم كالطوفان وجده جديداً بعد أن وجده يقفز من غرفته إلى حرجه . عنده أن النهر سيوصلنا غداً إلى حيث نشاء . هكذا بدا الأمر بارتياده بستانه الجديد . وقتها ، قفز انطوان كرباج وميشال نبعة من فوق باب محترفه ، مدرسته إلى الديكتاتور ، نص عصام محفوظ ، في حين جره رفاقه القدامى بعيداً من رذاذ الأحلام وصناديق ذهب المسرح . كأن كل شيء جرى من تلقاء ذاته. بجدية كاملة أهدر الرجل شعر أرض مسرحه بدون أن تسحبه امواج الأيام إلى الغضب على أحد أو شيء . ولكنه ، على الرغم من كل شيء ، بقي المعلم المؤسس . داعي العالم الى التحديق في المسرح ، مذ رفع الشراع على الصواري . خلسة أقام تجربة ، خلسة مات . مات بمرونة ممثل وبعفوية لا تقترب من عفوية سفينة تستعجل اليابسة لتصطدم بها .

العدد 133 / تشرين الاول 2022