“بريكس” يتقدم ودول العالم تتموضّع وفق أنساق جديدة

يمكن بسهولة استنتاج مدى التسرّع الذي ارتكبه المحللون في أن العالم ذاهب نحو نظام دولي جديد. صحيح أن أعراضا كثيرة توحي بذلك، لا سيما إثر اندلاع حرب أوكرانيا، وصحيح أن الصرع الصيني الأميركي بات يدفع بهذا الاتجاه، لكن تأملا حصيفا للمشهد الدولي العالم، وخصوصا في حسابات الاقتصاد والتكنولوجيا والعسكر والأمن، لا توحي بأن تحوّلا دراماتيكيا سيطرأ على المنظومة الدولية وقواعد عملها، أو على الأقل ليس في القريب العاجل.

حرب أوكرانيا

كشفت الحرب في أوكرانيا عن تصدّع في خطوط الاصطفاف في العالم من دون أن يستشرف ذلك أي انقسام واضح المعالم بين شرق وغرب أو بين جنوب وشمال.

ويمكن المخاطرة في ملاحظة أن طبيعة الحرب وتوقيتها وشكلها وتطوّرها لم تكن متوقّعة وأن الفعل وردّ الفعل بين المتحاربين كما لدى عواصم العالم يتّسمان بكثير من الارتجال المبني على رصيد سابق من الانفعال.

لم يكن أمر الانشقاق واضحاً حتى في عزّ الحرب الباردة. انقسمت دول “العالم الثالث” في اصطفافاتها آنذاك بين غرب ليبرالي وشرق شيوعي، بحيث أن التعسكّر قام على قواعد إيديولوجية لم تأخذ بالاعتبار التقييم الطبقي الذي قام عليه الفكر الماركسي ومدارسه الغربية والشرقية.

وفي استمرار غياب الايديولوجيا يحشر الغرب الصراع الحالي في / وحول أوكرانيا داخل ثنائية الديمقراطية والاستبداد. ووفق ذلك الغياب تنطلق مواقف “الجنوب” بالمعنى السياسي غير الجغرافي (الذي لا يمكن اعتبار روسيا والصين جزءا منه) من مُشتركات لكره ذلك الغرب والكفر بهيمنته. يكفي تأمل حال ما يقارب 40 دولة امتنعت عن التصويت في الجمعية العام للأمم المتحدة على قرار يدين روسيا لنستنتج أنها تمثل 53 بالمئة من سكان الأرض.

والمفارقة أن موقف الحياد لا يعبّر عن التحاق محتمل وحقيقي بالتحالف الصيني الروسي، بل عن موقف جماعي، ولحسابات مختلفة، لمعاندة تلك الهيمنة التي يمتلكها الغرب منذ قرون والتي لم ينهها زوال فترة الاستعمار. واللافت أن الموقف من الغرب من قبل هذه الدول يجمع ما بين الوعي الشعبي التقليدي العام ومصالح الأنظمة السياسية على السواء.

دهشة أميركا

قد يكون مثيرا للحيرة أن الولايات المتحدة على رأس المنظومة الغربية متفاجئة من انحلال اصطفافات كانت تعتبرها مكتسبة عضوية لا غبار عليها. حتى أن ردّ الفعل في واشنطن يُظهر تبرّما وغضباً يعبّر عما وصل إليه صاحب القرار هناك من ضيق وقصر نظر وعجز عن فهم هذا العالم بعيداً عن مسلّمات أضحت بالية متقدمة.

يخال لنا أن واشنطن وحلفاءها فقدوا القدرة على المراقبة والتوقّع والاستشراف، والأكثر من ذلك، عجزوا عن استيعاب موجات الحرد التي يفضحها الموقف من الحرب في أوكرانيا. والمفارقة أن دول الخليج ومصر والهند وتركيا ودول في أفريقيا وأميركا اللاتينية هي التي تراقب عن كثب الولايات المتحدة، وليس العكس، وترصد قدراتها على قمع موجات الاعتراض الدولي ومعاقبة أصحابه.

والحال أن موقف واشنطن من قرارات منظمة أوبك+ بالتحكّم بمستويات إنتاج النفط واستقلال القرارات في هذا الصدد يقدّم مثالاً مزدوجاً بشأن خروج 23 دولة عن سرب تعتبره الولايات المتحدة من ثوابت النظام الدولي، وبشأن تخبّط الولايات المتحدة وحدها دون حلفائها في كيفية التعامل مع هذا المستجد.

بالمقابل يتحرك هذا “الجنوب” السياسي برشاقة مريحة ويمتلك زمام المبادرة في اللعب داخل هامش مناورة بين معسكر غربي تواقٍ إلى صلابة مهجوسٍ بالتشققات الكامنة في صفوفه من جهة، ومعسكر غير واضح المعالم يجمع الصين وروسيا، في هذا الوقت على الأقل. فكافة الدول التي تعاند واشنطن لا تنحاز إلى روسيا ولا تدعم حربها في أوكرانيا وهي متخلّصة من أي انحياز إلى الصين لا تشترطه بكين من جهة أخرى.

وإذا ما استخفّت روسيا في البداية بحربها ضد أوكرانيا واعتبرت أن نصرها، كدولة عظمى، منطقيّ آليّ وحتميّ وأن الدعم الغربي الشامل لأوكرانيا لا يعمل إلا على تطويل أمدّ الحرب، فإن الولايات المتحدة بدورها بدأت هذه الأيام تنظر إلى حالة الحياد أو “تفهم” موقف روسيا (دون التطرق إلى حالة الدولة المنحازة بشكل كامل إلى جانب موسكو) بصفتها سببا جديدا لإطالة أمد هذه الحرب.

ولئن من الصعب أن ينقشع الضباب عن خرائط نظام دولي جديد، فإن العالم بأجمعه في حالة صدمة حائر على الأغلب في كيفية ترميم النظام الدولي الراهن من دون أي زعم بالقدرة على تغييره أو الانقلاب عليه وابتكار بدائل عنه.

صعود “الجنوب”

إذا ما أثبتت حرب أوكرانيا عجز روسيا المطلق عن تدشين نظام دولي جديد حتى لو وعد الرئيس فلاديمير بوتين بذلك، فإن ما تمخّض عنه المؤتمر العام للأخير للحزب الشيوعي في الصين وهي الدولة الاكفأ على الطموح بذلك، يعكس نزوعا نحو إدارة الصراع الدولي من دون أي آفاق أو رغبة أو إرادة أو قدرة على تغيير قواعد النظام الدولي الراهن.

وعلى أساس ما قد يكون صلبا في ثباته، باتت دول “الجنوب” السياسي من أقصى آسيا إلى أقاصي أميركا اللاتينية مرورا بأفريقيا والشرق الأوسط تتحرى تغييرا في قواعد اللعبة تأخذ بعين الاعتبار موازين القوى التي عبّرت عنها الدول المنتجة للنفط أو تلك التي تتظلل بتحالف بريكس أو حتى تلك المفترض أنها كانت تدور في فلك موسكو وباتت مثل كازخستان وأذربيجان وطاجكستان وغيرها تجاهر بالتحفظ وأخد مسافة عن مزاج الحاكم في الكرملين.

والواقع أن حرب أوكرانيا، وعلى عكس دعوات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى اعتبارها عادية كأي صراع في أفريقيا أو الشرق الأوسط، تنهل أهميتها الدولية مما سيستتبع مآلاتها الأخيرة على المنظومة الدولية وما

ستنتجه من توازن قوى، ربما غير مسبوق. ستنتهي عواصم الغرب كما موسكو وبكين إلى قراءة مخارج هذه الحرب جيدا وبناء استراتيجياتها المقبلة وفق معطى قيام “جنوب” سياسي هو جزء من مفاجآت تلك الحرب الذي كان عصيّا استشرافه قبل ذلك.

“بريكس”.. التحدي

لا تشكِّل مجموعة “بريكس”، التي عقدت قمتها في جوهانسبرغ في آب (أغسطس) الماضي تحديا للمنظومة الغربية ومجموعة الدول السبع الكبار، لكنها ذاهبة بهذا الاتجاه. ومن يستمع إلى ما صدر علنا عن قادة الدول الخمس: روسيا، الصين، الهند، البرازيل، جنوب أفريقيا، ومن يتأمل ما تسرّب من مداولات وما نُشر من بيانات، يسهل عليه استنتاج اجماع على العزم على تشكيل تكتل دولي موازن وناظم لتحوّلات النظام الدولي المتوخاة.

ومع ذلك فإن الأمر لن يشكّل إنقلاباً فوريا أو دراماتيكيا في القواعد المترنّحة للنظام الدولي الحالي. ليس فقط بسبب عدم ارتقاء “بريكس” إلى مستوى جيوستراتيجي وازن يفرض قواعد جديدة، بل بسبب عدم رغبة دول أساسية في هذه المجموعة بالتصادم مع الواقع الراهن واستفزاز قواعده. فحسابات روسيا والصين في مواجهتهما للمنظومة الغربية بقيادة الولايات المتحدة لا تلتقي أبداً، وربما تتعارض وتتناقض، مع رؤى وأجندات دول المجموعة الأخرى. ومع ذلك فإن رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا يتحدث عن “عائلة بريكس”، وكأنه يوحي بأن الخلاف يبقى عائليا.

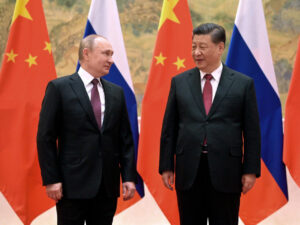

أظهرت المواقف عشية انعقاد القمّة تحفّظ الهند والبرازيل مثلا على ما يدفع به الزعيم الصيني شي جين بينغ بدعم من نظيره الروسي فلاديمير بوتين من توسّع للمجموعة لتضمّ دولا وازنة أخرى. وإذا ما انتهت الاجتماعات إلى حلول توفيقية تعكس توازن القوى داخل المجموعة وبناء على وثيقة “أدلة استرشادية”، فإن لائحة الدول التي وُجّهت لها دعوة للانضمام تؤكد حقيقة صعوبة تحوّل المجموعة إلى تكتل عصبوي ضد الغرب عامة والولايات المتحدة خاصة.

ولئن لا وجود لأساس عقائديّ يجمع الدول الخمس الحالية لدول “بريكس”، فإن تأملا لطبيعة الدول التي تمّ “التوافق” على دعوتها، وهي مصر والسعودية والإمارات وإيران وأثيوبيا والأرجنتين، يكشف أيضا أن لا قاسم عقائديا مشتركا بينها، لا بل إن علاقات بعضها البينية إشكالية، لا سيما بين مصر وأثيوبيا أو بين إيران والدول العربية مثلا. والأمر يعني أن مجموعة “بريكس” في مرحلة التوسّع الجديدة التي تبدأ في عام 2024 لن تبتعد كثيراً عن المنطلقات الأولى لإنشائها عام 2009 ولن تتجاوز، حتى الآن، أهدافها الاقتصادية التنموية.

التخلّص من الدولار

للدول الجديدة، كما دول المجموعة حالياً (عدا روسيا والصين)، علاقات واسعة مع الولايات المتحدة ومجموعة الدول السبع الكبار، واتّخذت، بشكل عام وعلى نحو متفاوت وصعب، مواقف حياد في ما يتعلق بالحرب في أوكرانيا أو الصراع الغربي مع الصين، لا سيما بشأن تايوان. غير أن هذا الحياد جاء يلبي مصالح تلك الدول بالمفرق من دون أن يتحوّل إلى منظومة شبيهة بـ “حركة عدم الانحياز” التي انبثقت عن مؤتمر باندونغ عام 1955، والتي، بالنهاية، لم يكن حيادها قيقيا بل مائلا لصالح الاتحاد السوفياتي ومنظومته في العالم.

والواضح أن دول المجموعة بنسختها التى تتمدد إلى 11 عضوا تنظر بعين داعمة لمسار التخلّص من الدولار ناظما للتبادلات الاقتصادية والمالية مهيمنا على اقتصاد العالم. بدت دول، مثل الصين وروسيا، متحمّسة لعالم من دون العصا النقدية الأميركية المتدخلة في أنشطتها الاقتصادية والمتحكّمة بطموحاتها التنموية. وبدت دول أخرى متوجّسة ضاق ذرعها من استخدام واشنطن للعملة الأميركية في فرض سياسات وعقوبات تطيح باقتصادات وتربك سيرورتها وتعزلها عن النظام المالي الدولي.

وتكشف تقارير البنك الاحتياطي الفدرالي أن 96 بالمئة من التجارة بين أميركا الشمالية وأميركا الجنوبية تمت بالدولار الأميركي خلال الفترة من العام 1999 و 2019، في حين أن الدولار شكّل 74 بالمئة من المبادلات

التجارية خلال هذه الفترة في قارة آسيا. أما في بقية أنحاء العالم خارج أوروبا، فقد هيمن الدولار على 79 بالمئة من حجم المبادلات التجارية. وتؤكد هذه الأرقام وضع الدولار فعلياً كعملة العالم.

وعلى هذا فإن بين التمني والوصول إلى الواقع بون شاسع وأمر واقع تدركه دول المجموعة ولا تكابر بشأنه. تعرف هذه الدول الحيّز الذي يحتله الدولا داخل الاقتصاد العالمي والحاجة إلى عبور مرحلة متدّرجة، قد تكون طويلة الأمد، قبل التخلّص من أحادية قطبية الدولار من جهة، وإدماج ثقافة وتقاليد جديدة من جهة أخرى تقنع حتى الدول المتبرّمة من “الورق الأخضر” بالثقة ببدائل عملات أخرى موثوقة القيمة والأمان.

وإذا ما ترسل مجموعة “بريكس” إشارة عزم واجماع في هذا الصدد، فإن تراجع الاعتماد على الدولار نسبيا داخل احتياطيات كثيرة من المصارف المركزية، قد يصبح سلوكاً مطردا إذا ما أظهرت المجموعة جديّة ومثابرة واتفاقا على تبني نظامها النقدي الموازي.

عامل العقائد

تمثّل مجموعة الدول السبع الكبرى تجمعا للدول الصناعية الكبرى. غير أن هذا التكتل يقوم أيضا على قيّم عقائدية غربية تدور حول الديمقراطية وحقوق الإنسان، ويقوم على قوة عسكرية مشتركة يمثل حلف شمال الأطلسي واجهتها. بالمقابل، وفي غياب منظومة عقائدية واضحة لدول الـ “بريكس”، وفي استحالة اعتمادها على تحالف عسكري على نسق حلف وارسو مثالا (1955-1991)، فإنه سيكون صعباً أن تتحوّل المجموعة إلى تكتل جيوستراتيجية يدفع إلى اصطفافات الحرب الباردة المندثرة. يعرف أعضاء “بريكس” ذلك، ويدرك المراقب لمسار نشأة المجموعة أن أفخاخا داخلية حاضرة وكامنة وجاهزة لفرط عقدها إذا ما ذهبت دول كبرى داخلها كالصين وروسيا إلى الدفع بهذا الاتجاه.

دعت قمّة جوهانسبورغ ست دول للانضمام إلى “بريكس”. هذه الدول هي جزء من أكثر من 40 دولة أبدت رغبتها في الانضمام إلى المجموعة. وفي هذا أن العالم يتغيّر، وأن ما صدر في أفريقيا وآسيا وجنوب أميركا والشرق الأوسط بمناسبة حرب أوكرانيا من مواقف سيادية من “خارج الصندوق”، يكشف تخلخلا في المنظومة الدولية، وتجاوزا لمسلّماتها واصطفافاتها، وتوقاً باتجاه عالم آخر تعبّر “بريكس” عن بعض من أعراضه.

أما عدم دعوة دول أخرى فليس لعدم اتّساقها مع معايير تقنية كتلك التي يفرضها الاتحاد الأوروبي لعضويته، بل عائد إلى صراع حسابات لدى الدول الخمس، ويفتح الباب أمام نقاش تلك “الأدلة الاسترشادية” التي تفطّنت القمّة إليها ليس لتشريع أبواب الدخول بل لتبرير بقاء أبواب أخرى موصدة.

غموض النظام الدولي الجديد

من المخاطرة استشراف معالم النظام الدولي المقبل، هذا إذا قبلنا فكرة أن النظام الحالي آيل إلى تغير. والخطيئة تكمن في سوء قراءة الأعراض والقفز إلى تشخيص نهائي، ذلك أن حدث أوكرانيا حمّال أوجه محشوٌّ بنُسخٍ للمشهد الدولي المفترض قد تختلف مظاهرها بين ما هو قريب عاجل وما سيظهر في الأجل الطويل.

ولئن استطاع الاتحاد السوفياتي أن يبني منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية إمبراطورية تمددت حتى بات نفوذها ينبسط على نصف الكرة الأرضية، فإن تلك القوة الجبارة، التي تجاوزت مقوّمات قوتها ما تمتلكه روسيا حاليا، انتهت إلى ما انتهت إليه على نحو فاجأ أجهزة المخابرات الغربية التي كانت تزعم أنها تراقب عن كثب كل شارد ووارد في هذا

البلد.

والحال أن بلدان العالم خارج المنظومة الغربية-الأطلسية، ومنها البلدان العربية، أدركت تماما دقّة المنعطف التاريخي الذي لا يُظهرُ بجلاء نهاية النزال. وما المواقف المتحفّظة المحايدة التي تسعى تلك البلدان إلى التظلل بها، إلا تعبير عن مقاربة لا تصدق غلبةَ روسيا (ومعها الصين)، لكنها تستنج عللا مربكة يعاني منها الغرب.

وإذا ما راقبنا سلوك دول مثل الهند وباكستان والبرازيل والمكسيك، نكتشف عينة من ذلك الهامش العريض الذي باتت دول -تُعتبر صديقة للولايات- تمتلكه في سياساتها الخارجية للتميّز عن أجندات واشنطن وخطط البيت الأبيض. ومع ذلك فإن “تفهّم” الموقف الروسي ورفض الالتزام بعقوبات واشنطن، لا يصلّ إلى حدّ القفز من خندق التحالف مع أميركا إلى الخندق المقابل.

التمرد على واشنطن

والحال أن الموقف العربي العام يوفّر نموذجا صارخاً لتبيان انقلاب القواعد القديمة في العلاقة مع واشنطن منذ حرب تحرير الكويت قبل أكثر من ثلاثة عقود. وأمر “عدم الانحياز” في الصراع حول وداخل أوكرانيا لا يعود فقط إلى ارتفاع مستوى العلاقات التي نُسجت خلال العقد الأخير بين موسكو ودول المنطقة، بل إلى تصدّع وارتباك علاقة واشنطن مع هذه الدول، وتفاقم تعثّرها إبان مرحلة “الربيع العربي”، واهتزازها داخل مسارات الصراع في سوريا وليبيا واليمن، وخبثها في مقاربة المخاطر الإيرانية.

وإذا ما جنت روسيا هذه الأيام في المنطقة العربية ثمار نبتٍ واعد زرعته وفق سياسة دقيقة ثابتة واضحة بغض النظر عن أي تقييم، فإن الولايات المتحدة تجني هي أيضا محصول ما بذرته داخل حقول المنطقة من سياسات عبثية غير مفهومة ومزاجية وفق أهواء ساكن البيت الأبيض ليست بعيدة عن وعد كونداليزا رايس بـ “الفوضى الخلاقة”. وفيما يلاحظ العرب -كما تركيا وإسرائيل وإيران- اهتمام روسيا الدؤوب بإيجاد موطئ قدم لها في الشرق الأوسط، فإنهم تأملوا سلبية حضور واشنطن ونزوعها نحو التحلل من ملفات المنطقة مستدرجة دول مثل روسيا والصين لإشغال ما تحدثه من فراغ.

ومع ذلك فإن حدث أوكرانيا لا يطمئن إلا الشعبويين المؤدلجين المبشّرين بعودة موسكو للعب الدور الجبار الذي كان لها أيام الحرب الباردة. فدول العالم التي لا تتّبع “تعليمات” الغرب ولسان حالها يقول “لسنا عبيدا لكم”، على حد تعبير رئيس وزراء باكستان السابق عمران خان، تعي أيضاً أنها غير معنية باستبدال قطب طاغٍ بقطب طاغٍ آخر، وأن الدول المستاءة والمتضررة من سوء التقدير الغربي غير ذاهبة لجرّ الماء إلى طواحين روسيا ونفخ أشرعة طموحاتها.

ومثال باكستان والهند نموذج صارخ على التقاء نقيضين تاريخين على اتخاذ موقف واحد محايد في الصراع. ينسحب أمر هذه المفارقة على مواقف العرب وتركيا وإيران وإسرائيل. وهو أمر يفضح غشاوة وتعطّل النظام الدولي وفوضاه على النحو الذي عادة (في دروس التاريخ) ما يستدعي حروبا كبرى. الأمر يفضح أيضا شيوع قلق “دول الحياد” من أخطار لم تعد الاصطفافات الدولية التقليدية توفّر عناصر ردعها.

فوضى الاصطفافات

الأرجح أن العالم سيراقب باهتمام صحوة الغرب المفاجئة، ويتأمل وحدة منظوماته المرتجلة ضد الاستفاقة الروسية، ليستنتج عرضية التحوّل من ثباته. وإذا ما أرادت القوى المتصارعة (روسيا، الصين، الغرب) إعادة التموضع وفق المستجد الأوكراني، فإن “بلدان الحياد” ستسعى إلى الاهتداء إلى التموضع الأكثر حكمة وحصافة بحيث لا تكون وقودا مجانيا لصراعات الكبار، وستطلق سياسات تدافع بها عن مصالحها التي يجب على أي تحوّلات محتملة في الخرائط الدولية أن تأخذها بعين الاعتبار.

في ذلك المشهد تبدو إسرائيل محرجة في علاقاتها مع واشنطن، وإيران حذرة في العلاقة مع موسكو، وتبدو تركيا ودودة مع روسيا فيما الـ “بيرقدار” يعمل في أوكرانيا، ويعود رئيس وزراء بريطانيا خائبا من زيارته إلى السعودية والإمارات. ومع ذلك فإن كل “دول الحياد” لا تؤمن بالتحول إلى نظام دولي جديد وربما لا تتمناه، بل أنها ترصد كل يوم احتمال العودة إلى زمن الحرب الباردة حيث الشرق شرق والغرب غرب وحيث لا مكان رحب للحياد.

في الحياد، ذلك الذي تزعمه الصين. ففيما الاتحاد الأوروبي هو شريكها الاقتصادي الأول والولايات المتحدة شريكها الثاني، فإنها تنهل بإسراف من نظام دولي تُفرط بالتنعم بغنائمه وليس من مصلحتها أن يتغير.

على ذلك فإن الصين هي أكثر المستفيدين من النظام الدولي الحالي الذي تناسل من حدث انهيار الاتحاد السوفياتي. تمكّنت الصين من التعملّق اقتصاديا والتوسّع في العالم على “طريق الحرير” وتظوير قدراتها العسكرية بسبب القواعد التي عمل بها النظام الدولي الحالي.

صحيح أن بكين تودّ تحسين موقعها في العالم من جهة والتصدي لاستفاقة الولايات المتحدة على “الخطر الأصفر” من جهة ثانية، غير أن الصين تفضّل المناورة من خلال النظام الدولي الحالي الذي أجادت بمهارة سوقه واستغلاله بما يتواءم مع طموحاتها وأهدافها. وفق هذا المعطى تتأمل بكين دعوات بوتين لقيام نظام دولي جديد لتبرير حربه في أوكرانيا، لكنها إجمالاً لا تنفخ رياحا صوب أجنحة بوتين وأحلامه.

وتمثل الحالة الأفريقية الحديثة سواء في الصراع داخل السودان أم بسلسلة الانقلابات التي ضربت دولا عديدة في القارة السمراء واجهة حقيقية عن حالة التخبط التي لا تقوم على أساس النظام الدولي الراهن والمتقادم. لكن نفس الواجهة التي تفضح صراعا دوليا، غربيا-شرقيا وغربيا-غربيا، لا تكشف معالم ذات مصداقية لقيام نظام دولي جديد. يوحي المشهد الأفريقي، كما المشاهد المشابهة الأخرى في العالم، بحالات كرّ وفرّ وتخبط في الاصطفافات وعرضيتها، بحيث سيكون من الصعب استشراف استقرار نهائي لنظام دولي عتيد.

يخال لنا أن واشنطن وحلفاءها فقدوا القدرة على المراقبة والتوقّع والاستشراف، والأكثر من ذلك، عجزوا عن استيعاب موجات الحرد التي يفضحها الموقف من الحرب في أوكرانيا. والمفارقة أن دول الخليج ومصر والهند وتركيا ودول في أفريقيا وأميركا اللاتينية هي التي تراقب عن كثب الولايات المتحدة، وليس العكس، وترصد قدراتها على قمع موجات الاعتراض الدولي ومعاقبة أصحابه.

يتحرك هذا “الجنوب” السياسي برشاقة مريحة ويمتلك زمام المبادرة في اللعب داخل هامش مناورة بين معسكر غربي تواقٍ إلى صلابة مهجوسٍ بالتشققات الكامنة في صفوفه من جهة، ومعسكر غير واضح المعالم يجمع الصين وروسيا، في هذا الوقت على الأقل. فكافة الدول التي تعاند واشنطن لا تنحاز إلى روسيا ولا تدعم حربها في أوكرانيا وهي متخلّصة من أي انحياز إلى الصين لا تشترطه بكين من جهة أخرى.

لئن لا وجود لأساس عقائديّ يجمع الدول الخمس الحالية لدول “بريكس”، فإن تأملا لطبيعة الدول التي تمّ “التوافق” على دعوتها، وهي مصر والسعودية والإمارات وإيران وأثيوبيا والأرجنتين، يكشف أيضا أن لا قاسم عقائديا مشتركا بينها، لا بل إن علاقات بعضها البينية إشكالية، لا سيما بين مصر وأثيوبيا أو بين إيران والدول العربية مثلا. والأمر يعني أن مجموعة “بريكس” في مرحلة التوسّع الجديدة التي تبدأ في عام 2024 لن تبتعد كثيراً عن المنطلقات الأولى لإنشائها عام 2009 ولن تتجاوز، حتى الآن، أهدافها الاقتصادية التنموية.

إذا ما جنت روسيا هذه الأيام في المنطقة العربية ثمار نبتٍ واعد زرعته وفق سياسة دقيقة ثابتة واضحة بغض النظر عن أي تقييم، فإن الولايات المتحدة تجني هي أيضا محصول ما بذرته داخل حقول المنطقة من سياسات عبثية غير مفهومة ومزاجية وفق أهواء ساكن البيت الأبيض ليست بعيدة عن وعد كونداليزا رايس بـ “الفوضى الخلاقة”. وفيما يلاحظ العرب -كما تركيا وإسرائيل وإيران- اهتمام روسيا الدؤوب بإيجاد موطئ قدم لها في الشرق الأوسط، فإنهم تأملوا سلبية حضور واشنطن ونزوعها نحو التحلل من ملفات المنطقة مستدرجة دول مثل روسيا والصين لإشغال ما تحدثه من فراغ.